의사의 질문에 환자는 손등에 조그만 혹이 생겨서 왔노라고 대답한다.

“피부암이 아닐까 걱정이 돼 잠을 한숨도 못 잤어요.”

“어디, 그 혹 좀 봅시다.”

의사의 말에 환자가 말한다.

“벌써 떼서 버렸지요. 어찌나 걱정이 되던지 그냥 둘 수가 없더라고요.”

아마도 의사들은 이럴 때 난감한 표정을 지을 거다. 그 혹을 봐야 환자에게 뭐라고 얘기할 수 있을 텐데 혹이 없으면 그게 뭔지 알고 말하겠는가? 혹을 관찰한 다음 필요하다면 조직검사도 하면서 혹의 정체를 알아내는 게 의사의 할 일일진대 “인터넷 찾아보니까 지방종 같던데요”라는 환자의 말만 믿고 지방종이라고 진단할 수는 없는 노릇이다.

이 경우 의사가 할 수 있는 말은 “다음에 또 혹이 생기면 그때 오세요”가 고작이지 않을까? 물론 이건 실제상황은 아니지만 이런 일이 다반사로 일어나고 있는 과가 정말로 있다. 다음 사례를 보자.

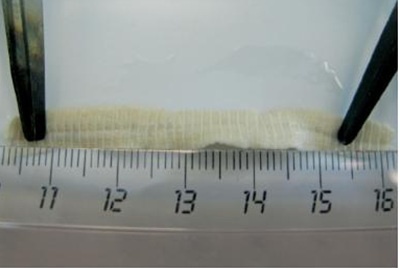

하지만 조각이 나온다고 해서 무조건 광절은 아니다. 돼지 간을 먹고 걸리는 아시아조충이나 육회를 먹어 감염되는 민촌충도 좀 짧기는 하지만 몸의 일부를 내보내는 것은 동일하고 대변을 뒤지다보면 콩나물조각이나 나물조각 등 기생충처럼 보이는 물건들도 꽤 많이 있다. 중요한 건 기생충학자가 보고 진단을 내려야 한다는 것. 혹시 벌레조각을 가지고 있냐고 묻자 여성분은 이렇게 대답한다.

“버렸는데요.”

사진이라도 찍어놓은 게 있느냐고 하니 이런 대답이 돌아온다.

“사진도 없는데요.”

자신이 보기엔 내가 블로그에 올려놓은 광절의 사진과 똑같다면서 광절이 확실하다고 말하는 그 여성분의 말을 어디까지 믿어야 할까?

비단 이 여인뿐이 아니다. 보관해 놓은 벌레가 있느냐고 물으면 많은 수가 “버렸다”고 하고 왜 버렸냐고 하면 “아니 그 징그러운 걸 가지고 있으란 말이요?”라고 되레 화를 낸다. 유독 기생충 분야에서 이런 일이 빈번하게 일어나는 이유는 기생충의 단서는 대부분 대변을 통해 얻어지며 외형상 징그러워 오래 보관하기가 어렵기 때문이다. 하지만 확실한 건 기생충을 버리면 진단을 할 수 없고 진단을 못하면 약을 줄 수가 없다.

징그럽더라도 의사나 기생충학자가 볼 때까지 보관해주기 바라며 이왕이면 수돗물에 담가 보관하는 것이 벌레가 마르지 않아 진단이 더 용이하다(의사를 바로 찾아갈 것이 아니라면 식염수가 좋다).

갑자기 내게 전화를 걸었던 선배의사 생각이 난다. 환자 눈에서 동양안충으로 생각되는 벌레가 15마리나 나왔다는 그 선배에게 “15마리면 우리나라 기록인데 논문으로 쓰는 게 좋겠네요. 제가 가지러 갈게요”라고 하자 그 선배는 이렇게 말했다. “어떡하지? 버렸는데.” 의사가 버릴 정도니 일반인이야 오죽할까.

저작권자 © 헬스경향 무단전재 및 재배포 금지